測量はミリ単位の正確性が求められる、

専門性の高い作業です。

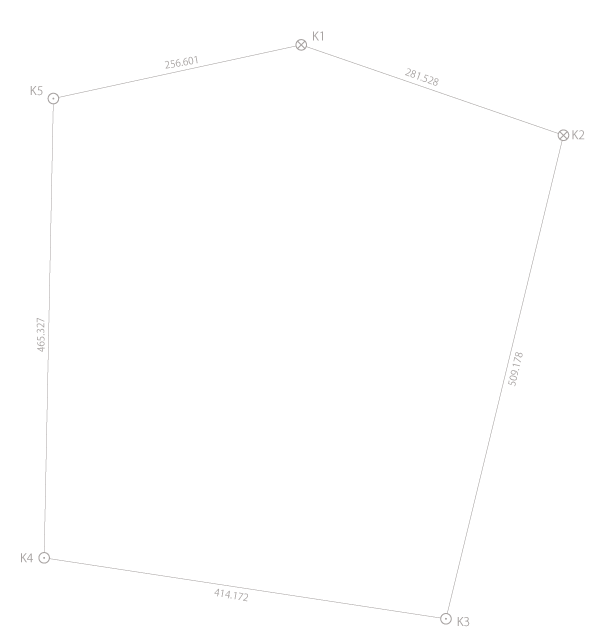

土地境界確定測量の流れ

1.事前調査 資料調査

- 法務局

- 測量地及び隣接地の謄本、公図、地積測量図等を調査

(法務局備付の関係資料(旧図、 閉鎖簿、事故簿等)も調査)

- 名古屋市などの市町村

- 土地区画整理図などの確定図等の調査、街区基準点の記、成果表の調査など

2.基準点測量

名古屋市などの都市部には街区基準点が約200m間隔で配点しているので、これらを使用して、測量地の街区周辺まで引っ張ってくる測量を行います。

測量精度をいかに高く保てるように測量点間を結んで測量すべきかが重要です。

3.細部測量

基準点測量で、測量地の街区周辺に新点を作ったら、次に測量地のある街区全体について、既設のコンクリート杭などの境界標をくまなく探します。

古い資料や、近隣住人などの証言も参考にして 境界の根拠となるものはとにかく探します。場所によっては1m近く穴を掘って境界標を探すこともあります。境界の根拠となる全ての点を測量します。

4.計算

まず、私たちが測量した現況の境界等の情報を市町村の測量課へ提出し、道路の境界線について協議します。(道路には、中心線にセンター鋲や、街区の交点にはコノエ鋲・丸八鋲などがあります。)

次に、名古屋市と道路境界線についての協議が整った後、現地調査・測量で得た測量データ、及び法務局・市町村等で得た資料・データ等を使用し、法的根拠に基づいて土地の境界(筆界)の算定に向け、ひたすら画地調整・計算を行います。

私たちは、常に中立的立場で正しい境界(筆界)を求める必要があります。必ずしも測量地の地積が登記事項どおりあるとは限りません。お客様の思惑どおりの境界線になるとは限りません。

5.境界立会

画地調整・計算により、正しい境界を導き出したら、隣接土地所有者の方々と現場にて筆界立会を行います。(測量方法や、なぜここが境界線となるのか等の説明を行います。)なお、隣接土地所有者全員の承諾がなければ境界標の埋設や修正はできません。(勝手に行うと処罰の対象になります。)

隣接土地所有者のすべての方からの承諾を頂き、初めてコンクリート杭などの境界標を埋設することができます。境界標は永久性を有する必要があるので、原則 コンクリート杭を使用します。L字溝・U字溝などの側溝や、コンクリートタタキなどをはつったり、アスファルトを剥がしたりして境界杭を埋設していきます。境界標埋設においても測量誤差1mm以内に収めます。

なお、すべての境界標にはセメントで根まきをします。

(永久性を持たせるため)

6.書類申請など

現場立会・承諾を得て、境界標を埋設後、地積測量図を作成し、隣接土地所有者から、境界(筆界)に関する署名・捺印を頂きます。

その後、市町村の測量課に結果報告書として、地積測量図や測量データ、隣接土地所有者の承諾書を提出し、市長から確認通知書の印鑑を頂いて、土地境界確定測量が終了します。

さらに、確定した土地について、登記事項と相違点等があれば、引き続き土地地積更正登記、土地分筆登記などの申請を行います。